![]()

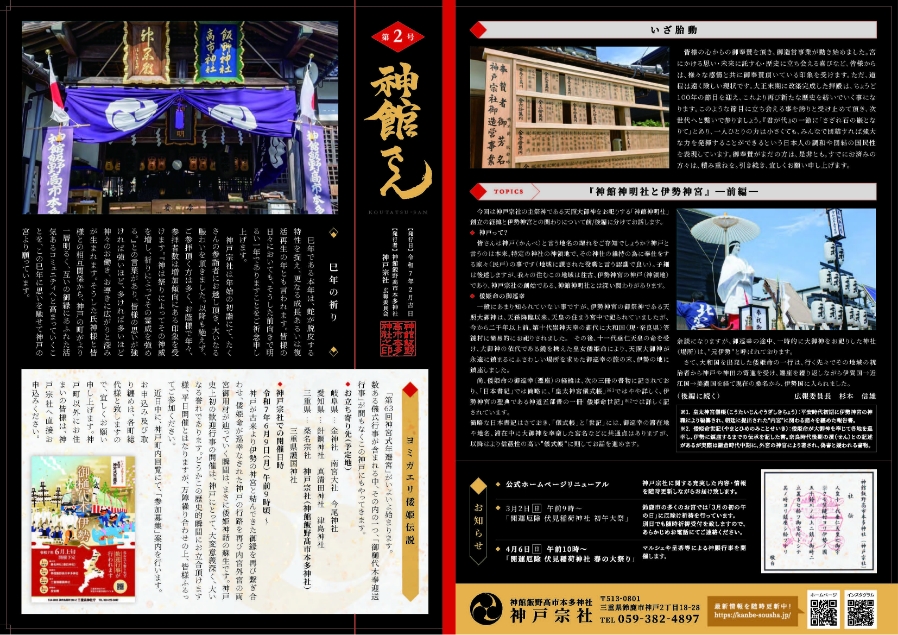

「神館(こうたつ)さん」第3号

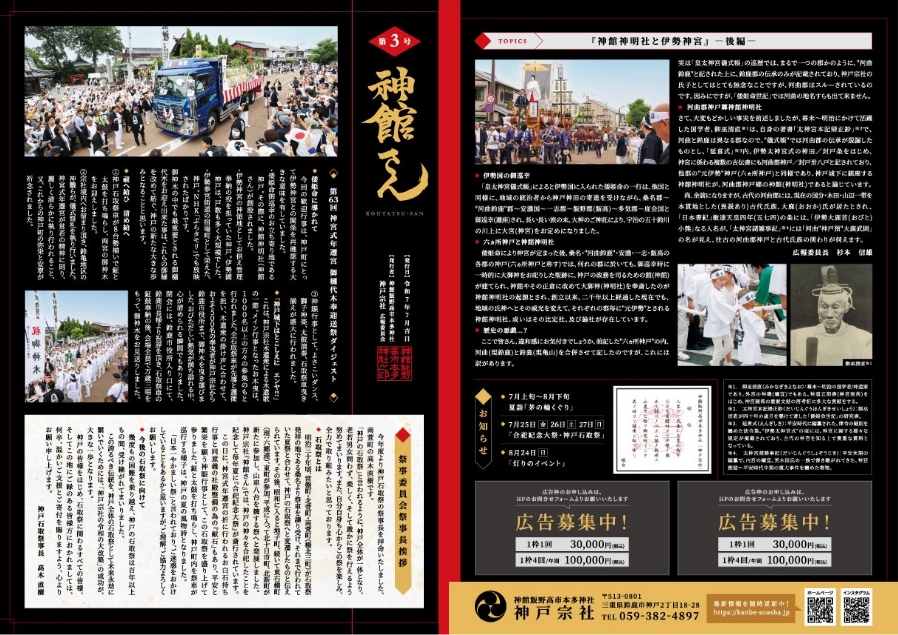

第63回 神宮式年遷宮「御樋代木奉迎送祭」ダイジェスト

【倭姫命に導かれて】

今回の歓迎行事は、神戸町にとって伊勢神宮との関係を再確認する大きな意味を有していました。

・倭姫命御巡幸のお立ち寄り地である神戸。その際に、神館神明社(神館さん)が創設されました。

・伊勢神宮の神領地としてお供え管理奉納の役を担っていた神戸。伊勢國神戸は、戸数も多く大規模でした。

・伊勢参宮街道の宿場町として栄えた、神戸。NHK「ぶらタモリ」でも放映されたばかりです。

御神木の中でも最重要とされる御樋代木をお迎え出来た事は、これらの御縁を改めて紡ぐ、神戸の新たな大きな歩みとなることと思います。

【祓へ給ひ 清め給へ】

- 神戸石取祭車が8台勢揃いで鉦と太鼓を打ち鳴らし、両宮の御神木をお迎えしました。

- 宗社境内へお留まり頂き、鈴亀地区の神職らが、儀式祭礼を執り行いました。神宮式年遷宮が常若の精神に則り、麗しく清らかに執り行われること、又、これからの神戸町の弥栄と安寧が祈念されました。

- 神賑行事として、よさこいダンス、獅子神楽、太鼓演奏、石取祭車曳き揃えが盛大に行われました。

【「神戸城下はとこしえに エンヤ!!」】

これは、神戸宗社木遣衆による木遣歌の一節。メイン行事となったお木曳は、1000名以上の方々の参集のもと行われました。全石取祭車が先導と護衛を担い、木遣衆の掛け声に合わせて、およそ500名の奉曳者が神戸宗社から鈴鹿市役所まで、御神木を曳き運びました。おびただしい熱気が満ち溢れる中、心が清められる瞬間でもありました。閉会には、鈴鹿市役所入り口にて、鈴鹿市長様より祝辞を頂き、石取祭車の鉦鼓奉納の後、会場全員で万歳三唱をもって、御神木をお見送りしました。

祭事委員会祭事長挨拶

今年度より神戸石取祭の祭事長を拝命いたしました、南萱町の高木直樹です。

「神戸の石取祭」と言われるように、神戸全体が一体となり、老若男女問わず、

楽しく、そして厳かに祭を行えるよう努めてまいります。

また、自分自身も心からこの祭を楽しみ、全力で取り組みたいと思っております。

神戸の皆様、そしてご縁のある皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。

・石取祭とは

明治三十年頃、常盤町・北萱町・南萱町(橋北三町)が石取祭発祥の地である桑名より祭車を譲り受け、

それまで行われていた夏祭と合わせて、神戸の石取祭へと変遷したものと伝えられています。

その後、昭和に入ると地子町、続いて東石橋町(現:六郷連)、東町が参加、平成に入って北十日市町、

北新町が新たに参加し、山車八台を擁する祭へと発展しました。

神戸宋社『神館さん』では、神戸の神々を合祀したことを紀念して毎年夏に『合祀紀念大祭』が斎行されています。

この日に、神宮式年遷宮の折に行われるお白石持ち行事と同意義の社殿整備の為の『献石』もあり、

平安と繁栄を願う神賑行事として、この石取祭を盛り上げて参りました。

鉦と太鼓を打ち鳴らし、神戸町内を祭車が巡行する様子は、神戸の夏の風物詩となりました。

「日本一やかましい祭」と言われており、ご迷惑をおかけしていることもあるかと思いますが、

ご理解、ご協力よろしくお願いします。

・今後の石取祭に向けて

幾度もの困難を乗り越え、神戸の石取祭は百年以上もの間、受け継がれてまいりました。

この誇るべき伝統を、神戸全体の石取祭として未来永劫に繋いでいくためには、

「神戸宋社の令和の大改築」の成功が、大きな一歩となります。

神戸の皆様をはじめ、石取祭に関わるすべての皆様、そしてこの地にご縁のある皆様方におかれましては、

何卒、温かいご支援とご寄付を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

『神館神明社と伊勢神宮』後編

『神館神明社と伊勢神宮』後編

【伊勢国の御巡幸】

「皇太神宮儀式帳」によると伊勢国に入られた倭姫命の一行は、他国と同様に、地域の統治者から神戸神田の寄進を受けながら、桑名郡~”河曲鈴鹿”郡~安濃国~一志郡~飯野郡(飯高)~多気郡~度会国と御巡幸(遷座)され、長い長い旅の末、大神のご神託により、宇治の五十鈴川の川上に大宮(神宮)をお定めになりました。

【六ヵ所神戸と神館神明社】

倭姫命により神宮が定まった後、桑名・”河曲鈴鹿”・安濃・一志・飯高の各郡の神戸(六ヵ所神戸と称す)では、何れの郡に於いても、御巡幸時に一時的に大御神をお祀りした聖跡に、神戸の政務を司るための館(神館)が建てられ、神館やその正倉に改めて大御神(神明社)を奉斎したのが神館神明社の起源とされ、創立以来、二千年以上経過した現在でも、地域の氏神へとその威光を変えて、それぞれの郡毎に”元伊勢”とされる神館神明社、或いはその比定社、及び論社が存在しています。

【歴史の悪戯…?】

ここで皆さん、違和感にお気付きでしょうか、前記した”六ヵ所神戸”の内、河曲(現鈴鹿)と鈴鹿(現亀山)を合併させて記したのですが、これには訳があります。

実は「皇太神宮儀式帳」の巡歴では、まるで一つの郡かのように、”河曲鈴鹿”と記された上に、鈴鹿郡の伝承のみが記載されており、神戸宗社の氏子としてはとても無念なことですが、河曲郡はスルーされているのです。

因みにですが、「倭姫命世記」では河曲の地名すらも出て来ません。

【河曲郡神戸郷神館神明社】

さて、大変もどかしい事実を前述しましたが、幕末~明治にかけて活躍した国学者、御巫清直※は、自身の著書「太神宮本記帰正鈔」※で、河曲と鈴鹿は異なる郡なので、”儀式帳”では河曲郡の

伝承が脱漏したものとし、「延喜式」※内、伊勢太神宮式の神田/封戸条をはじめ、神宮に係わる複数の古伝書にも河曲郡神戸/封戸卅八戸と記されており、

他郡の”元伊勢”神戸(六ヵ所神戸)と同様であり、神戸城下に鎮座する神館神明社が、河曲郡神戸郷の神館(神明社)であると論じています。

尚、余談になりますが、古代の河曲郡には、現在の国分・木田・山辺一帯を本貫地とした(異説あり)古代氏族、大鹿(おおか)氏が居たとされ、「日本書紀」敏達天皇四年(五七四)の条には、「伊勢大鹿首(おびと)小熊」なる人名が、「太神宮諸雑事記」※には「河曲”神戸預”大鹿武則」の名が見え、往古の河曲郡神戸と古代氏族の関わりが伺えます。

※1【御巫清直】みかなぎきよなお

幕末~明治の国学者/神道家であり、外宮の神職(禰宜)でもある。

神道五部書(神宮聖典)をはじめ、神宮関係の重要文献の再考証に

多大な貢献をする。

※2【太神宮本記帰正鈔】だいじんぐうほんぎきせいしょう

御巫清直が四十年の歳月を懸けて著した「倭姫命世記」の研究書

※3【延喜式】えんぎしき

平安時代に編纂された、律令の細則を纏めた法令集。

“伊勢太神宮式”の項には、神宮に関する様々な規定が掲載されており、古代の神宮を知る上で貴重な資料となっている。

※4【太神宮諸雑事記】だいじんぐうしょぞうじき

平安末期の編纂で、内宮の禰宜、荒木田氏の一族で書き継がれてきた、神宮創建~平安時代中期の重大事件を纏めた書物。

お知らせ

・7月上旬~8月下旬

夏詣「茅の輪くぐり」

・7月25日(金) 26日(土) 27日(日)

「合祀紀念大祭・神戸石取祭」

・8月23日(土)

「灯りのイベント」

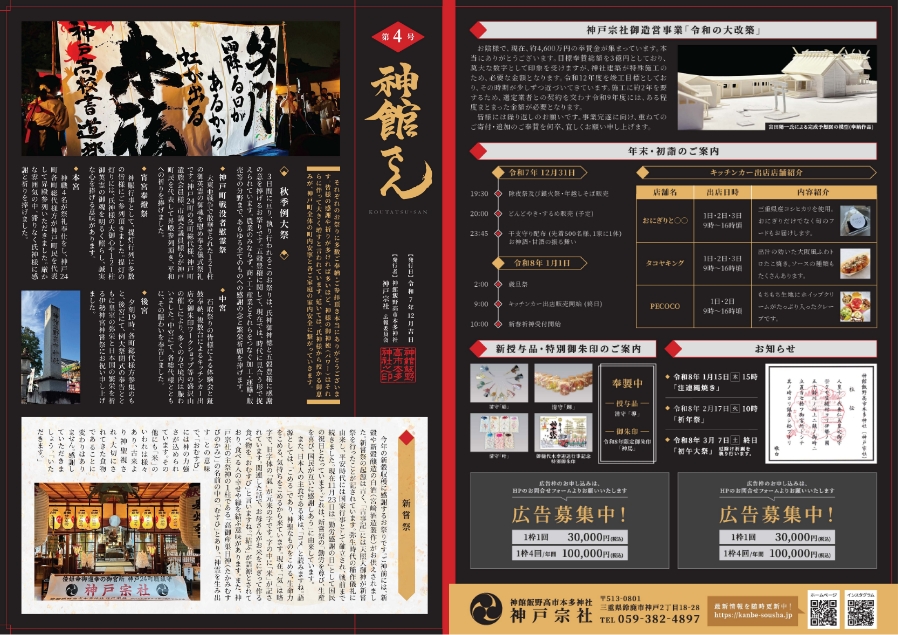

神戸宗社御造営委員会

広報誌の広告を募集しております。

ご希望のお客様は、ホームページのお問合せフォームより、ご連絡ください。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。